El diálogo de la mente consigo misma

no es primordialmente una realidad social. Lo único que el canon occidental

puede provocar es que utilicemos adecuadamente nuestra soledad, esa soledad

que, en su forma última, no es sino la confrontación con nuestra propia

mortalidad.

Aunque la lectura, la escritura y la

enseñanza son necesariamente actos sociales, la enseñanza posee también un

aspecto solitario, una soledad que sólo dos pueden compartir.

No puedes enseñarle a alguien a amar

la gran poesía si no llega ya con ese amor. ¿Cómo puedes enseñar la soledad? La

verdadera lectura es una actividad solitaria, y no le enseña a nadie a

convertirse en mejor ciudadano.

Harold Bloom. El canon occidental

Soledad, silencio y tristeza. La utilidad de lo

inútil, la inutilidad de lo útil. ¿Quién puede querer esa vaina? En los pozos más

oscuros de la melancolía más profunda y sin motivo aparente, en la

contemplación sin propósito de la propia tendencia al fracaso, quizás en el

deseo de aniquilación que presiente que esa misma reflexión es irremediablemente

inútil, ahí se encuentra el secreto de ser poeta o artista o meramente “un ser

original y atormentado”: un narcisista introvertido rayano en el

autismo, un

intelectualoide sensiblero que siente cuando piensa y piensa cuando siente,

siempre chapoteando en la melancolía (que etimológicamente es una bilis negra amarga y oscura). Y también

acaso un inmaduro, un adolescente perpetuo enamorado de su propio proceso de

cambio de niño a adulto a esa edad decisiva marcada por ese número cabalístico:

el 17. Uno no es serio cuando tiene 17 años. Pero si eres testigo silencioso de

todo lo que te marca en ese momento y luego eres fiel a ese adolescer por el

resto de tu vida quizás merezcas al final “la corona de la vida”. O quizás no…

la duda, la incertidumbre, también es parte de esta alquimia. El plomo que se

convierte en oro no debe deslumbrarse con su propio brillo porque siempre

llevará en sí el denso torpor inerte del metal burdo del que proviene.

|

| Disfraz de Nerd |

|

| Disfraz de pseudo-hippy |

Harold Bloom dice que puede leer mil páginas en un día. En el fondo no hay jactancia en ello: para lograr esa hazaña sólo hace falta una gran soledad (y una gran memoria, que más que un talento en sí es una capacidad mecánica). Harold Bloom escribió El Canon Occidental para loar los libros que leyó durante toda su vida, un lector compulsivo como el ciego Borges, pero además un profesor-baquiano que quiere guiarnos por el mundo de los libros que no morirán, que siempre serán leídos y recordados, aunque hace rato que estamos en la decadencia de la civilización occidental. No teme que lo llamen “eurocéntrico” o que la mayoría de los autores que propone sean varones blancos muertos. Dice que los anti-canónicos pertenecen a la Escuela del Resentimiento, “un mejunje crítico formado por multiculturalistas, marxistas, feministas, neoconservadores y neohistoricistas” empeñados en estropearle el placer de la lectura. Y no le falta razón.

|

| Harold Bloom leyendo |

Pero quiero ser fiel a mi propio camino en medio de

la decadencia de una civilización greco-romana-cristiana-euro-germánica-anglo-sajona-sionista

que es pero sobre todo no es la mía. Quizás no puedo evitar ser

un resentido: me tocó lo que me tocó, pero sospecho que entre rechazos y

humillaciones oí algunas trompetas apocalípticas realmente gallardas que

señalaban la llegada de un cambio tan inevitable como refrescante. Por ello

quiero presentar mi propio mini-canon que incluye las expresiones artísticas,

musicales y poéticas que me marcaron cuando tenía 17 años y muy pocos más o

menos.

|

| Mi mamá en el CEN de AD |

Mi familia era adeca, lo cual quiere decir que era

irreflexiva o inocentemente piti-yanqui. No había otra influencia cultural o

artística en mi casa que pudiera competir con la televisión. En el canon de mi

infancia no había nada de Shakespeare ni de Dante, pero sí mucho de Hechizada y

Mi Bella Genio. Los héroes de mi niñez eran El Zorro, El Fugitivo y el Señor

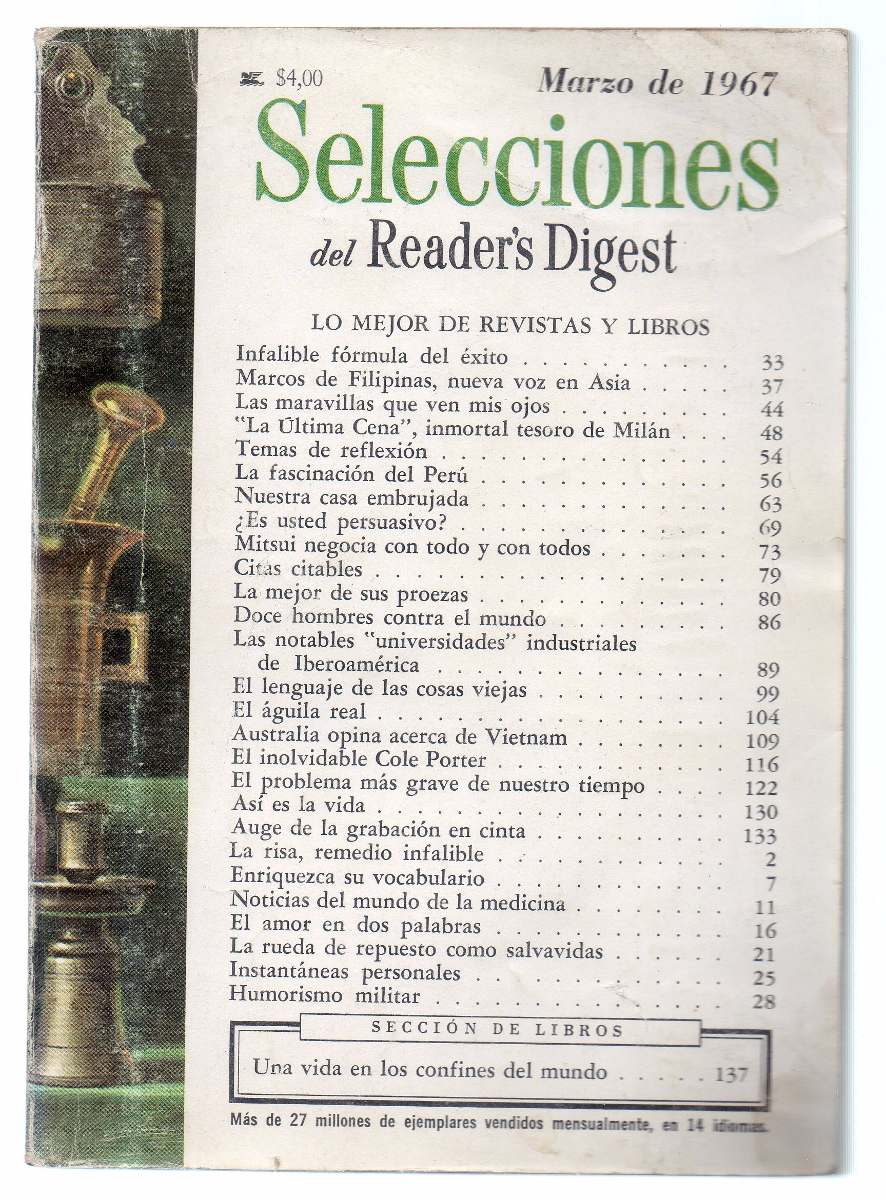

Spock. Y mi mamá compraba todos los meses Selecciones del Reader’s Digest, que

junto a sus infaltables columnas como “La Risa, Remedio Infalible”, traía

siempre algún artículo de la serie “Cómo Tal País Se Salvó del Comunismo” (“Cómo

Indonesia Se Salvó del Comunismo”: mataron un millón de comunistas en una

noche, etc.). Pero en Selecciones había cosas muy buenas: una vez apareció un

reportaje sobre cómo

Los Beatles, que eran hasta entonces un símbolo de la

moda, de los pantalones apretados y los botines de tacón, de la industria del

entretenimiento, de las canciones pegajosas del hit parade en inglés, del consumismo y del kitsch, de repente se habían transformado en gente seria: ahora

eran artistas respetables porque habían sacado un disco llamado El Sargento

Pimienta.

El long-play

de vinil de 33 1/3 rpm había dejado de ser un artículo más de consumo para

convertirse en sustrato de obras de arte… pero sin dejar de ser un artículo más

de consumo. Era el postmodernismo, se cumplía la profecía del arte pop,

desaparecían las fronteras entre seriedad vanguardista y banalidad comercial. Claro,

entonces yo no entendía nada, pero me compré mi Sargento Pimienta y tomé mi

primera clase de inglés literario: nada de Ezra Pound ni T. S. Eliot, sino las

letras de Lennon-McCartney en la contraportada de un disco (que me costó Bs. 14).

Ya desde “Rubber Soul” los Beatles estaban creando

un nuevo lenguaje que ya no era el rock’n’roll

negro de Little Richard o Chuck Berry blanqueado por Elvis Presley, sino una

búsqueda, financiada por la inmensa bola de libras esterlinas que produjo la

Beatlemanía, de un nuevo producto artístico parecido a una hamburguesa

multisápida o un sándwich club house que

incluía los experimentos psicodélicos del gurú del LSD Timothy Leary, las

letras influenciadas por Bob Dylan, el sitar y la tabla de Ravi Shankar, los

ruidos electrónicos solemnizados de la música contemporánea y otros

ingredientes eclécticos. Sin embargo, mi disco favorito de los Beatles y el

primer ítem de mi canon personal es el llamado Disco Blanco, la encarnación emblemática

de ese año revolucionario y parteaguas de la historia que fue 1968.

El Disco Blanco se sale de la línea psicodélica que

ya era un kitsch tipo Disney

(recuerdo los muñecotes plásticos del Submarino Amarillo) para entrar en el

minimalismo y/o conceptualismo yoko-onesco de la portada totalmente blanca y un

estado de ánimo más perplejo ante un mundo que se transformaba violentamente.

Quisiera señalar algunos temas que todavía escucho: Dear Prudence es una visión mística digna del Maharishi Mahesh

construida sobre dos notas. Happiness is a warm gun ilustra la idea de Lennon de que una canción puede hacerse

uniendo varios pedazos (tres en este caso) aparentemente inconexos. Además es

un anticipo de su propia muerte. Me gusta más la versión de Revolution que aparece en este disco que

la otra más rápida y más conocida. Y me gusta mucho esta versión acústica de While My Guitar Gently Weeps, de

Harrison, aunque la que sale en el disco es espectacular, con Eric Clapton en

la guitarra. Clapton es un tipo serio que decía que el lenguaje del jazz y el

del blues era el mismo y que él era un músico y no le interesaba llamar la

atención haciendo morisquetas.

Estos experimentos serían rápidamente imitados por muchos

músicos de esa generación que se plegaron a la idea de que los Beatles eran

“más populares que Jesucristo”. De todos ellos, los Rolling Stones eran los

hermanos menores que querían diferenciarse, pero sin dejar de estar bajo el

hechizo. De todo el rock que oía en esa época, quisiera señalar con el dedo esta

curiosa alegoría ballenera con algo de Moby Dick de Procol Harum, un grupo que

influyó mucho en el posterior “rock sinfónico” de gente como Jethro Tull. Este

tema de Deep Purple es bipolarmente maníaco-depresivo. Y éste de Led Zeppelin

habla de un condenado a la horca que quiere sobornar al verdugo pero termina

balanceándose en el patíbulo.

|

| Se salvó de Vietnam por un pelo |

Cuando el rock conquistó el mundo empezó, como era

de esperarse, su decadencia. Entretanto yo, como buen esnobista, decidí seguir

la huella de sus orígenes: todo venía, en última instancia, de la rica historia

de la música negra americana, con mucho de judía, comúnmente reunida bajo la

etiqueta “jazz”. Empecé a descubrir que había gente tendiendo puentes entre

algunos de los aspectos más interesantes del rock, como la amplificación

eléctrica y electrónica, las hiperdifíciles composiciones hipercontemporáneas

de gente como Edgar Varèse o John Cage y otras cosas como el teatro del absurdo y de la

crueldad, y el jazz vanguardista, que a mediados de los 60 se encontraba

desconcertado ante tantas innovaciones. Uno de los pioneros en este campo fue sin

duda Frank Zappa, que cuando no tocaba distorsiones en su guitarra dirigía con batuta y todo a sus Madres de la Invención. Pero el gran suceso de finales de la

década fue cuando el gran Miles Davis decidió hacer la fusión del jazz con el

rock y así abrir las puertas hacia nuevas direcciones en música.

Miles era el último gigante del jazz: nacido durante

la época gloriosa de Louis Armstrong, tenía 20

años cuando Charlie Parker y Dizzy Gillespie transformaron el jazz en una especie de música de cámara experimental con enormes exigencias no sólo para el ejecutante sino también para quien lo escuchaba. Y la trompeta ensordinada de Miles gobernaba este jazz que se enorgullecía de ser vanguardia mientras el rhythm and blues y el rock’n’roll eran mero kitsch. Sus innovaciones, como las legendarias orquestaciones de Gil Evans o el super-sexteto con Bill Evans, Cannonball Adderley y el gran John Coltrane (con el disco Kind of Blue como candidato al mejor de la historia por sus novedosos conceptos compositivos e improvisacionales), sentaron cátedra. A mediados de los 60 Miles era líder de un quinteto soñado de jóvenes virtuosos que además eran grandes compositores y conceptualistas musicales: el saxofonista Wayne Shorter, que luego sería uno de los fundadores de Weather Report; el pianista Herbie Hancock, otro líder del movimiento fusionista; y los reyes de la sutileza en la sección rítmica, el contrabajista Ron Carter y el baterista Tony Williams. Con ellos grabó en 1965 “ESP”, quizás su último gran capolavoro en el jazz acústico.

años cuando Charlie Parker y Dizzy Gillespie transformaron el jazz en una especie de música de cámara experimental con enormes exigencias no sólo para el ejecutante sino también para quien lo escuchaba. Y la trompeta ensordinada de Miles gobernaba este jazz que se enorgullecía de ser vanguardia mientras el rhythm and blues y el rock’n’roll eran mero kitsch. Sus innovaciones, como las legendarias orquestaciones de Gil Evans o el super-sexteto con Bill Evans, Cannonball Adderley y el gran John Coltrane (con el disco Kind of Blue como candidato al mejor de la historia por sus novedosos conceptos compositivos e improvisacionales), sentaron cátedra. A mediados de los 60 Miles era líder de un quinteto soñado de jóvenes virtuosos que además eran grandes compositores y conceptualistas musicales: el saxofonista Wayne Shorter, que luego sería uno de los fundadores de Weather Report; el pianista Herbie Hancock, otro líder del movimiento fusionista; y los reyes de la sutileza en la sección rítmica, el contrabajista Ron Carter y el baterista Tony Williams. Con ellos grabó en 1965 “ESP”, quizás su último gran capolavoro en el jazz acústico.

|

| Miles Davis en la isla de Wight (1969) |

Lo que vino después, los clásicos de la fusión por

un lado, el punk por el otro —incluso

una historia similar a la de Jimi Hendrix: la de Bob Marley y el reggae— ya no

son parte de mi canon personal. Tampoco cosas como el jazz afro-caribeño o

Silvio Rodríguez o Alí Primera (o Bach, León Gieco, Los Jaivas o la bossa nova): ya tenía bastante más de 17 cuando me metí con eso. Con el tiempo me volví un espectador cada vez

más distante. La música perdió gradualmente el protagonismo mientras el show se

lo comía todo. Y ahora todo está etiquetado: es sorprendente (cyber-punk, steam-punk, indy-trash, etc). En la época del reguetón y del perreo (que ya tienen como 20

años y no se renuevan) me sumerjo en la nostalgia y mi mente reconstruye la

historia.